医薬品と食品との相互作用リスク管理の最適化:さくふくモデル

食農学類 准教授 種村 菜奈枝

実施期間:2025年4月1日~

目的

令和6年3月の紅麹原料を使用したいわゆる「健康食品」の摂取に伴う健康被害を背景に、令和6年9月より、食品衛生法の改正等を踏まえ、全国でいわゆる「健康食品」と関連が疑われる有害情報の収集強化されることになりました。

しかし、健康被害の未然防止のためには、健康被害に対する事後的な対応だけではなく、消費者が正しくいわゆる「健康食品」を利用するための事前の予防策としての啓発が重要です。

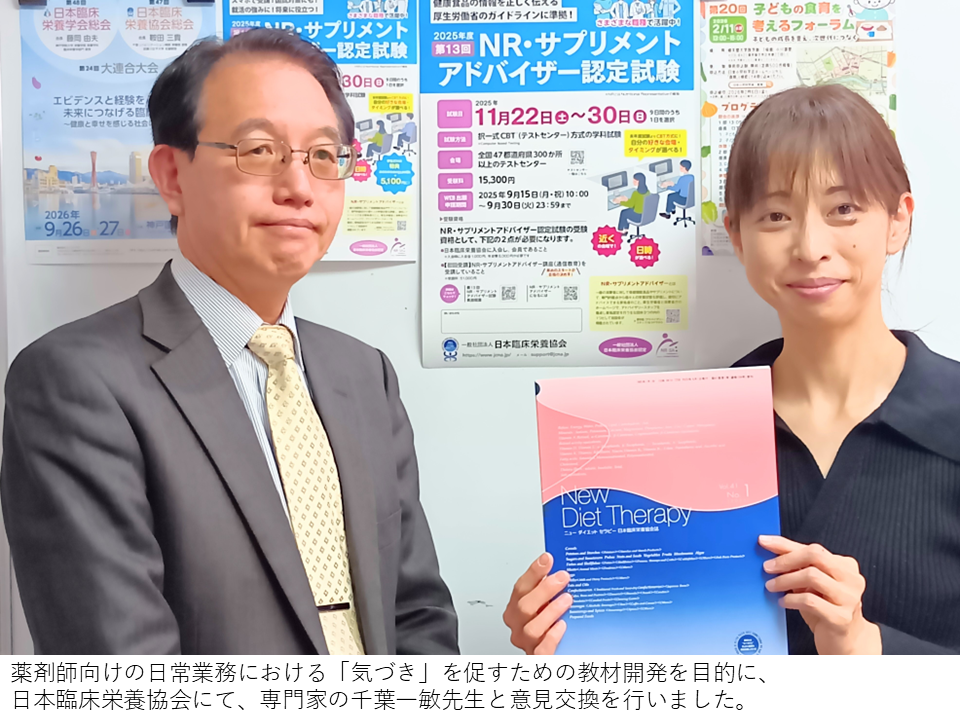

本プロジェクトでは、医薬品と食品の相互作用のリスク管理の最適化をはかることを目的に、地域の薬局に勤務する薬剤師に対して、医薬品といわゆる「健康食品」の併用に伴う有害事象の動向に関する情報提供、ならびにいわゆる「健康食品」による健康被害の未然防止を加速化させるために、薬局を利用する者に対して、医薬品といわゆる「健康食品」の併用における潜在リスクの認知向上や嗜好品申告の最適化を目的としています。

計画内容

当該活動は、福島県内にある国内大手企業であるクラフト株式会社「さくら薬局グループ」11市町村/16店舗をモデルケースとして薬剤師に対して活動を行うものであり、さく(さくら薬局グループ)ふく(福島県/福島大学)モデルとして福島県内の地域で活動を行い、その活動の好事例を全国にあるさくら薬局グループへ横展開させることで、医薬品と食品の併用に伴う潜在リスクの認知向上をねらう活動です。

■具体的には、以下の3つの活動を計画しています。

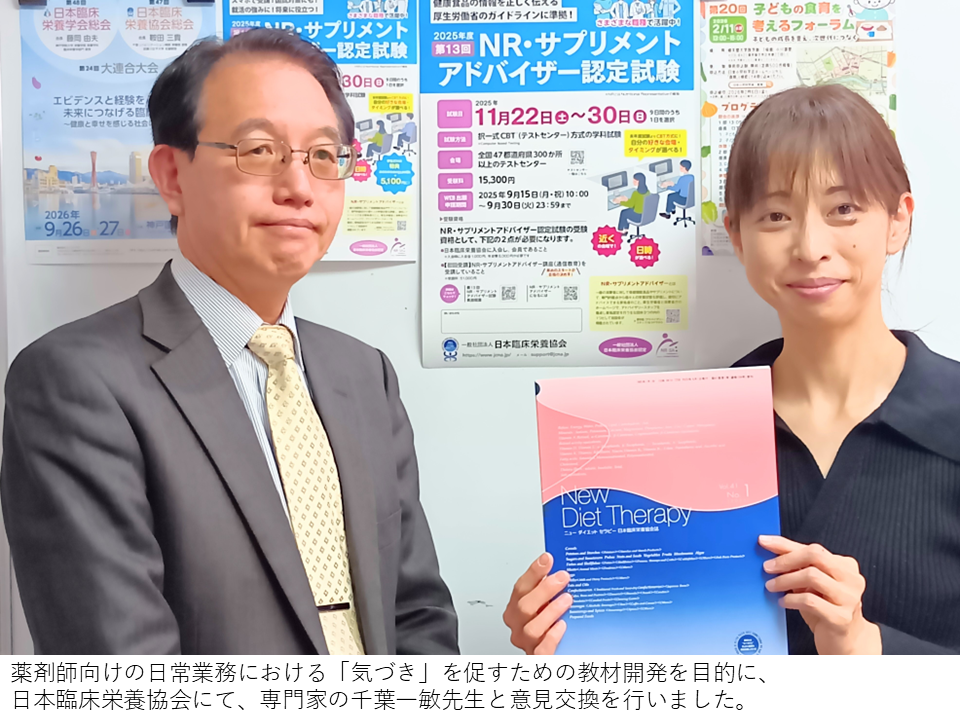

・1年目:薬剤師を対象とした医薬品といわゆる「健康食品」の併用に伴う有害事象の発現の特徴や食機能の利活用での留意点に関する情報提供

・2年目:薬剤師がいわゆる「健康食品」利用中の相談者(患者)から適切に医薬品と食品との飲み合わせを聴取するためのヒアリング技法の開発

・3年目:行動科学の視点からナッジ手法を効果的に取り入れた医薬品といわゆる「健康食品」の併用における潜在リスクの認知向上策の提案

期待される成果

東京都の調査によると、いわゆる「健康食品」利用者のうち60.9%が、薬剤師等の専門家へいわゆる「健康食品」の利用歴を伝えたことがない、ということが明らかとなっています。

また、専門家と消費者との間のコミュニケーションにおいて、いわゆる「健康食品」に対する認識のズレが生じた状況では、適切な潜在的なリスク管理が不十分となります。

そのため、全国展開しているクラフト株式会社の福島県内にあるさくら薬局グループにおける事例が「さくふくモデル」として全国店舗との共有を通じて、全国へ横展開され、好事例の共有が効果的になされることで、県内の公衆衛生対策のみなならず、全国への波及が期待されます。

いわゆる「健康食品」の利用に伴う健康被害の未然防止の観点からも、専門家と非専門家との良好なコミュニケーションの確立手法を検討する機会は必要であり、当該申請では研究と実践とを両輪とした取り組みにより、福島の地のエビデンスの知の循環モデル構築も可能となります。

一覧へ戻る