【令和6年度】福島県県南地域を流れる久慈川水系における小中学校による水生生物調査活動の支援と促進

共生システム理工学類 教授 塘 忠顕

活動期間:2024年4月15日~2025年2月10日

活動目的

福島県の県南地域を流れる久慈川水系では、小中学校の児童や生徒による地元の河川での水生生物の調査活動が停滞している。

環境省と国土交通省が共同実施している「全国水生生物調査」は、調査活動を通して地域の河川の現状を知り、水環境保全に対する関心を高め、自然環境保護に対する意識を醸成する絶好の機会である。

福島県は「全国水生生物調査」への延べ参加者数が平成22年度まで14年連続全国第一位で、毎年約8,000人がこの調査活動に参加していた。

しかし、平成23年の原発事故の影響により活動が中断されたため、平成26年度の再開後も参加者数は回復していない(平成4年度にようやく2,000人を超えた)。

久慈川水系では平成22年度までは8つの団体が10ヶ所以上で調査活動を実施していたが、現在は最大でも3つの団体による2~3ヶ所での活動に留まっている。

これは調査活動の指導技術の継承が途切れたことが原因の一つである。

そこで本活動では、小中学校の児童や生徒による地元の河川での水生生物調査活動を促進し、特に指導者である教師がこの活動を躊躇する原因となっている「水生生物の名前を調べる際の技術的な支援」を実施し、

久慈川流域での子どもたちによる水生生物調査活動を原発事故前の活発な状態に近づけるために、以下の活動を実施しました。

活動内容

【R6年4月~11月】

久慈川(久慈川水系)での底生動物相調査実施と底生動物の写真撮影、調査地点の水質測定(棚倉町内:4月15日、18日、5月20日、7月21日、9月14日、10月15日/塙町・矢祭町:6月17日、8月15日、10月14日)

同定、連続水温測定機器の設置(4月15日、18日)

【R6年12月~R7年1月】

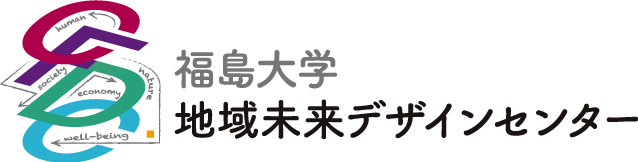

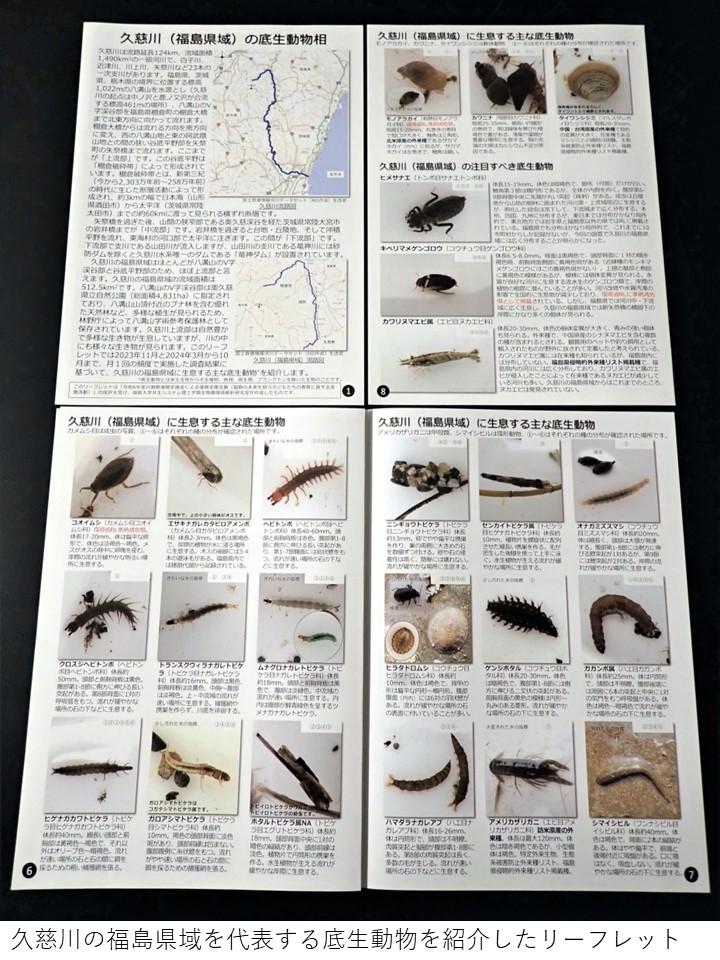

久慈川の底生動物を紹介するリーフレット作成、印刷会社へ入稿・印刷

【R7年2月】

リーフレット納品。流域の小学校、中学校、高等学校、福島県の水生生物調査(せせらぎスクール)を担当する福島県環境創造センターなど、37の関係機関・関係者に発送。

活動の成果

棚倉町で6回、塙町・矢祭町で3回の調査の結果、久慈川の福島県域から81科140属198種もの底生動物の生息を確認することができた。

この中には環境省レッドリスト掲載種3種も含まれているが、外来種4種も記録された。

これらの中の主要な42種を画像で紹介し、他種との識別点などを解説したリーフレットを作成し、棚倉町、塙町、矢祭町の小学校と中学校に30部ずつ送付した。

棚倉町立高野小学校の子どもたちを対象に実施予定であった久慈川での水生生物調査は、この活動を長年支援してきた「西郷くらしの会」と打ち合わせを行い、準備したが、R6年度は活動対象学年の児童がいないとのことで、残念ながら急遽中止になってしまった。

一覧へ戻る